こちらのサイトはアフィリエイトサイトとなり広告を掲載しています。

なぜ日本の医薬分業は遅れたか

※このコンテンツは「生き残るための調剤薬局経営―薬価差0時代の課題と戦略」の第一部の「医薬分業の歴史」にもとづいて作成しています。

詳しくは本書をご覧ください。

参考:医薬分業進捗状況(保険調剤の動向)−公益社団法人 日本薬剤師会

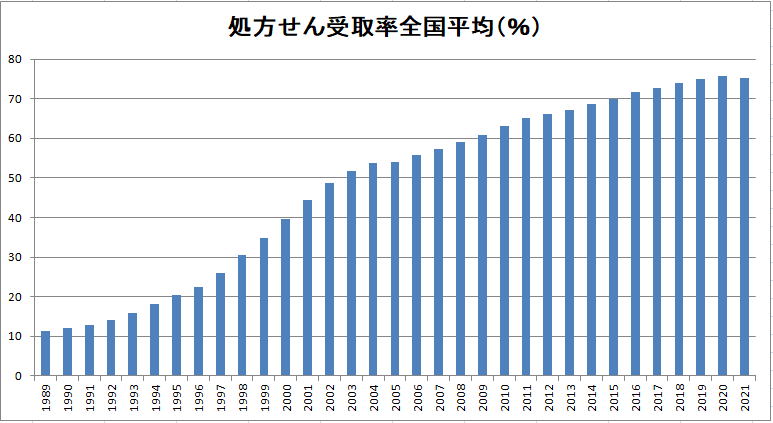

2021年の集計で、医薬分業率は75.3%に達しました。

しかし、ここまでに至るには、日本薬剤師会(日薬)の苦難の歴史がありました。行政も医薬分業推進のために様々な施策を実施してきましたが、医薬分業は遅々として進まなかったのです。

もともと医薬分業は、ヨーロッパで成熟した制度でした。

1240年頃、フリードリヒ2世によって医師が薬局を持つことを禁止する法令が交付され、これが医薬分業と薬剤師の起源とされています。当時は薬物による毒殺が横行していたため、処方と調剤を分離し、自己の暗殺を防止することが目的であったという説が有力です。

日本での医薬分業の歴史は、明治時代にさかのぼります。

明治政府はドイツ医学を基本とした医療制度を作るために、ドイツ陸軍軍医ミュルレルと海軍軍医ホフマンに、大学東校(東京大学の前身)の医学教育にあたらせました。

ミュルレルは薬学に関しては、薬学科の設置、薬剤師の養成を提言しました。そして、2人とも薬事制度も「医薬分業」を導入するよう提言しました。

これを受けて、1873年(明治6年)、文部省は「薬剤取調之法」を大政官に提案し、医薬分業は「医制」の中に盛り込まれました。

そして、1874年(明治7年)に「医制」は発布されます。

しかし、薬剤師が少ないという理由で、「当分の間」医師が従来通り投薬してよいという条件がつけられました。事実、医師の処方書にもとづいて調剤する薬舗主は少なく、医薬品に対する専門知識も低かったので、医薬分業が行える状況にはなかったのです。

もともと日本人にとって、医薬分業は受け入れ難いものでした。

なぜなら、江戸時代から患者は医師から直接投薬される習慣だったからです。

近世、医師は薬師と呼ばれていました。そして、患者が医師に支払う報酬は薬礼、あるいは薬代といいました。

つまり、日本の医師は、診察、処方せんの技術料ではなく、薬を売ることによって収入を得ていたわけです。しかも薬礼は定まった金額を患者に請求するのではなく、自由に決めることができました。患者が金持ちなら多額の謝礼をもらえる場合もあったのです。

こうして日本の医療の伝統、習慣、薬剤師の少なさも加わって、医薬分業と処方せん調剤は有名無実のものとなりました。

また、当時は薬剤師という職業に対する一般の理解も薄かったです。

有名無実化された医薬分業

1889年(明治22年)に法律第10号をもって「薬品営業ならびに薬品取扱規則」が制定されました。

同規則は「薬律」とも「法律10号」呼ばれ、1925年(大正14年)、薬剤師が制定されるまで薬事制度の基本法でありつづけました。

「法律10号」の第一条には「薬剤師とは薬局を開設し医師の処方せんにより薬剤を調合する者をいう」と規定され、医薬分業が明確にうたわれています。

しかし、附則の第四十三条には「医師は自ら診察する患者の処方に限り、(中略)自宅において薬剤を調合し販売し授与すること得」と医師の調剤を認めているのです。医師の調剤をみとめる附則によって、医薬分業は実質的に否定されました。

この「法律10号」は薬学界の長老、内務省御用係の柴田承桂が中心となって作成されました。

草稿の段階では第四十三条は「当分の内」という字句が書かれていました。しかし、元老院の審議を経て公布されたときには、削除されていたのです。

この「当分の間」が削除されたことにより、日本の医師は調剤権、自家投薬権を永久的に保証されることになりました。

日本の医師は調剤権を薬剤師に渡さず、近代的な「薬師」としての医師のあり方を保存し続けたことになります。

薬剤師は「法律第10号」によって医薬分業が実現できるものと信じ期待していただけに、落胆は相当大きかったでしょう。

薬剤師にとって医薬分業は悲願だったのです。

「法律第10号」から「当分の間」という四文字を削除したのは、医師会の有力者でした。

長谷川泰など医界の権力者たちが政治的圧力をかけ、法律に微妙な変更を加えさせたと言われています。

長谷川は医薬分業反対の急先鋒でした。

彼が東京・本郷区医師会で行った「医業の将来を憂ふ 開業受難の時代来らん」と題する講演の記録では、薬剤師を痛烈に批判しています。薬剤師が開業医から薬局を奪い、病人に与える薬を自分たちの商売にしようとしていると批判し、薬剤師が自分の領分を拡張し、やがて開業医の権益を侵そうとしていると危機感をあおっています。

公演の内容の一部です

「薬剤師等が国民負担の軽減という謂う嘘八百な看板を掲げてこの医薬分業なるものを提唱すれば、たちまち付和雷同して賛成する奴らが多数に集まって来るから悪いのである。私の友人で名前だけはお領りにして置きますが、彼は開業医でありながら医薬分業に賛成して薬剤師の提燈持をして居る誠に以て驚き入ったる次第であります」

長谷川は「私の目の黒い間はこの医薬分業を断じて通さぬ決心であります」と豪語し、「政治的解決を俟つほかない」と言っています。

長谷川の言動から感じられる思想は、現代の医師団体の政治体質の根底にも流れているように感じます。看護師や薬剤師の業務拡大を徹底的に拒む態度は、明治期からまったく変わっていません。

医薬分業への前進

1914年(大正3年) 当時、医薬分業にもっとも積極的だった丹羽藤吉郎は、日本薬剤師会の会長に就任しました。

東京帝国大学助教授の丹羽藤吉郎は、薬剤師側の中心的存在で、医薬分業の運動を推進した人でした。

丹羽は1915年(大正4年)10月に、日本薬剤師会から「余が医薬分業を主張する理由」という小冊子を出しています。

丹羽はこのように主張しています。

「漢方医学の時代は薬といえば生薬が中心で、医者が調剤してもそんなに危険はなかった。明治以降、西洋医学が導入され、医薬品も化学製品が多く使われるようになった。その中には、耳かき一杯で数十人の生命を即座にたおすことのできる危険物もある」

つまり、薬学的(化学的)知識のない医者が薬を扱うことは、きわめて危険であると警告しています。

これは現代にも通用する理論です。

現在、医薬品として患者が服用しているものの多くは化学化合物です。漢方薬などと違い、劇的に効くことのある反面、深刻な副作用もあります。一部の抗癌剤のように、深刻な副作用で死に至ることもあります。

高齢化社会では複数の病気を持つ患者が多く、多種多様な薬剤を服用しているケースは多いです。同じ成分の重複投与、飲み合わせによる相乗効果など、医薬分業による「かかりつけ薬局」によるチェックが大切なことは言うまでもありません。

丹羽藤吉郎などの活躍で、医薬分業は一歩ずつ前進していきます

医師会と薬剤師の対立

1889年(明治22年)に制定された法律第10号は「薬律」とも呼ばれ、医薬分業を明確に宣言しています。

しかし前述したように、長谷川泰ら医界の権力者たちの働きにより、実質的には効力のない法律となってしまいました。医師会からの政治的圧力に打ち負かされたといえます。

法律第10号に大きな期待を寄せていた薬剤師の失望は大きく、猛反対しました。そして、法律第10号の附則の改正を求め運動していくことになります。

薬剤師は医薬分業を実現するために、議会工作を中心に運動をすすめていきます。しかし、否決されたり、審議未了になったり、薬剤師の悲願は達成することはありませんでした。

大正に入って、これまでの議会工作中心の運動方針に修正を加え、マスコミ対策にも力を入れますが、新聞は医薬分業に対して好意的ではありませんでした。当時の新聞は、医薬分業の本質を十分に理解してなかったのです。

大正初期の日薬は医薬分業に対してかなり急進的になっており、医師側は大きな警戒感を持っていました。

1916年(大正5年) 11月、大日本医師会が旗揚げしました。

会長である北里柴三郎は、最大の課題である医薬分業について、第一次総会で次のような決議を行いました。

「医薬分業ハ本邦の民族習慣二適合セザルノミナラズ公衆衛生上危害アルモノナレバ法律を以テ強制スベカラズ 本会ハ深ク国情二鑑ミ極力之レニ反対ス」

つまり、「医薬分業は日本の習慣に合わず、公衆衛生上危険があるから、法律で強制してはいけない」と言っているのです。北里柴三郎は北里大学の創設者ですが、当時は医薬分業に猛反対していました。しかし、「医薬分業が危険である」理由を、どういうエビデンスに基いて論じているのでしょうか。

以後、医師会側と薬剤師側の対立は激化していきました。

GHQの圧力

日本が戦時体制に入ると、医薬分業の論争は中断されます。

戦後、GHQ(連合国最高司令官総司令部)の下で、日本の医療福祉政策は大改革が断行されることになります。

医療改革の中心人物は軍医のC・F・サムス准将。

マッカーサー元帥のもと、GHQ公衆衛生福祉局長として日本の医療福祉の改革に尽力します。

サムスは、医学教育の二重構造の中に日本の医療の特異性を感じたことを、GHQ時代の回想録に残しています。

サムスは大学レベルの医学部卒業生は主に都市や首都圏の大病院のスタッフになり、医専の卒業生は二流の医師として二流の医療を地方に提供しているという見方をしています。

また、開業医を次のような文章で表現しています。

「日本の医療を評価する方法として医師、とくに二流の医師が使用する薬の分析をあげることができる。二流の医師によって処方され売られている薬の大部分は、その形状が粉末、錠剤、液状のいずれであるにせよ、主成分は重曹であった。(中略)医師は患者に対して、売薬許可を持つ薬局から薬を入手するための処方せんを書くようなことはしなかった。その代わりに医師は妻や子供、あるいは親戚などを使って、私が前述したような重曹を主成分とするような薬を調合して売っていたのである」

二流の医師が処方する薬の大部分は重曹だった、とは信じられない話ですが、当時は胃の不調を訴える患者が多かったと思われるので、重曹が多く処方されたことはあったかもしれません。

それよりも、サムスの眼には医薬非分業、医師の妻や子供など、薬について専門家でないものが調合している実情に、日本の後進性を見たに違いありません。

1949年(昭和24年)7月、アメリカ薬剤師協会の使節団が来日しました。同9月に薬事勧告(医薬分業実施勧告)を出しました。

「法律上、教育上及びその他の手段により、医薬分業の早期実現のために、可能なるあらゆる努力がなさるべきであること。医師の仕事は、診断、処方せんの発行及び医薬品等投与に限定さるべきこと。開業薬剤師の仕事は、最も優秀な医薬品を確保し、適法に貯蔵し、医師の処方せんにより調剤投薬することにあるべきこと。」

と冒頭にかかれていました。

この勧告にもとづき、GHQは日本医師会、日本歯科医師会の首脳が集まってつくった「三志会」に問題の解決をゆだね、話し合いがもたれましたが、妥結を見ることはできず終わりました。

1951年(昭和26年)3月、厚生省は「医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。

これがいわゆる「医薬分業法」です。

この法案は衆議院厚生委員会に上程されました。

しかし、3つの修正が加えられたのです。

- 医師、歯科医師は「処方せんを交付することが患者の治療上特に支障のある場合」は処方せんは発行しなくてよい。

- 「患者又は現にその看護に当っている者が特に希望する場合」は医師、歯科医師は調剤を許される。

- 法律の実施を1955年(昭和30年)1月1日とする。

強制分業法とは名ばかりで、とくに(1)(2)は医師が処方せんを発行しないための抜け道になりえます。

しかし、医師側は医薬分業を有名無実とするため、さらなる抜け道を作っていきます。

医薬分業実施期日がせまってくると、日本医師会、日本薬剤師会の動きは活発になります。

1954年(昭和29年)11月25日、全国医師大会が東京で開かれ「強制医薬分業絶対反対」の決議を行い、デモ行進をしました。

一方、日本薬剤師会は同月29日、日医と同じ会場、東京・神田の「共立講堂」で薬剤師総決起大会が開催され、「医薬分業制度の完全実施」を決議しました。

このような運動をうけて、12月3日、「医薬分業法の実施を昭和31年4月1日」とする改正案が成立しました。

しかし、1年3ヶ月の先送りだけでなく、日本医師会は医師が処方せんを発行しなくてもすむ範囲を拡大するための法改正にむけて運動をしていました。

そして、1955年(昭和30年)8月、「医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が成立しました。

医師法第22条で、次のような場合は処方箋の交付は必要ないということになります。

- 暗示的効果を期待する場合において、処方せんの交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

- 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

- 疾病の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

- 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

- 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

- 覚せい剤を投与する場合

- 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

医師が処方せん発行の義務を免れる場合を限りなく拡大していけば、「任意分業」になるわけで、医薬分業の道は閉ざされたことになるわけです。

このように、戦後も医薬分業は遅々として進みませんでした。

医薬分業の始まり

1974年(昭和49年)、診療報酬の改定によって処方せん料が100円から500円に引き上げられました。

この年が「医薬分業元年」といわれるように、医薬分業にはずみがつくことになります。

さらに、医薬分業を進めるための様々な施策が行われました。

- 1981年:第二薬局(※医療機関と経営母体が同一の薬局)調査

- 1982年:第二薬局規制通知(※医療機関からの独立性に関する通知)

- 1986年:薬剤服用歴管理指導料新設

- 1989年:厚生省による「院外処方箋発行モデル病院」の指定で処方箋発行が推進

- 1990年:基準薬局制度開始 / 医薬分業定着促進事業がスタート

- 1992年:医療法一部改正「薬剤師が医療の担い手」

- 1994年:訪問薬剤管理指導料新設

- 1996年:調剤基本料が4段階(面分業推進)

そして、厚生省が37のモデル国立病院に対して完全分業(院外処方箋受取率70%以上)を指示した1997年以降、医薬分業は急速に進み、2003年に初めて全国の医薬分業率が50%を超えました。

医薬分業が始まるまでに1世紀の時がかかったことになりますが、結局、院外処方を増加させたのは診療報酬改定における処方せん料の引き上げ、調剤報酬改訂でした。「金」による解決が医薬分業にはずみをつけたことは少し残念な思いがします。医薬分業は本来、患者の利益のためのものです。しかし、それが利権争いなど医療者の問題で有名無実化されたことは、情けない思いがします。

医薬分業の環境整備が拡大

医薬分業はさらに進み、2016年には70%に到達します。

薬剤師の医療貢献への期待から、医薬分業の環境整備がさらに進められたからです。

1992年に医療法が一部改正され「薬剤師が医療の担い手」とされました。さらに、1997年に、薬事法および薬剤師法に「調剤時に情報提供の義務」が加わります。分業を推し進めるには、薬剤師の医療従事者としての位置づけ、職能の明確化が必須であるためです。

2000年の介護保険制度の実施において薬剤師の居宅療養管理指導費(在宅患者訪問薬剤管理指導料)が新設されました。

2006年の第5次医療法改正では、調剤を実施する薬局が医療提供施設として位置付けられました。それまで医療機関とみなされてなかったのは驚きですが、分業率が55.8%に達し調剤薬局の存在感が大きくなってきた事はあるでしょう。

2008年には後発医薬品調剤加算と医薬品品質提供料が新設。薬剤費節減への貢献も薬剤師に期待されるようになりました。

以上のように、明治から100年以上停滞していた医薬分業は、1974年以降、法律上、報酬上の様々な施策によって急速に進展しました。

医薬分業率は2009年には60%、2015年に70%を超え、2021年の集計で、75.3%に達しています。

「参考書籍」

生き残るための調剤薬局経営―薬価差0時代の課題と戦略

第一部の「医薬分業の歴史」は、日本の医薬分業の経緯を知る上で非常に参考になります。

世界と日本の医薬分業制度の違いや、医薬分業の意義、医師会と薬剤師会の調剤権をめぐる対立などが詳しく書かれています。

薬学の専門書などと違ってこういった内容を扱った書籍は少なく、大変貴重であると思います。

Follow @pharmacist_labo

失敗しない薬剤師転職!

転職活動は面倒で苦労が多いものですよね。

しかし、その負担をずっと軽くする方法があります。

それは、キャリアコンサルタントに相談すること。

転職サイトに登録すると、専属のキャリアコンサルタントからアドバイスをもらうことができます。

求人紹介、面接調整、年収交渉などなど、面倒なところを代行してくれます。

転職サイトは無料で利用できるとても便利なサービス。

質のよい転職サイトの特徴と使い方を知っておきましょう。

→薬剤師の転職サイトの詳しい情報をみる